- オーディオブック

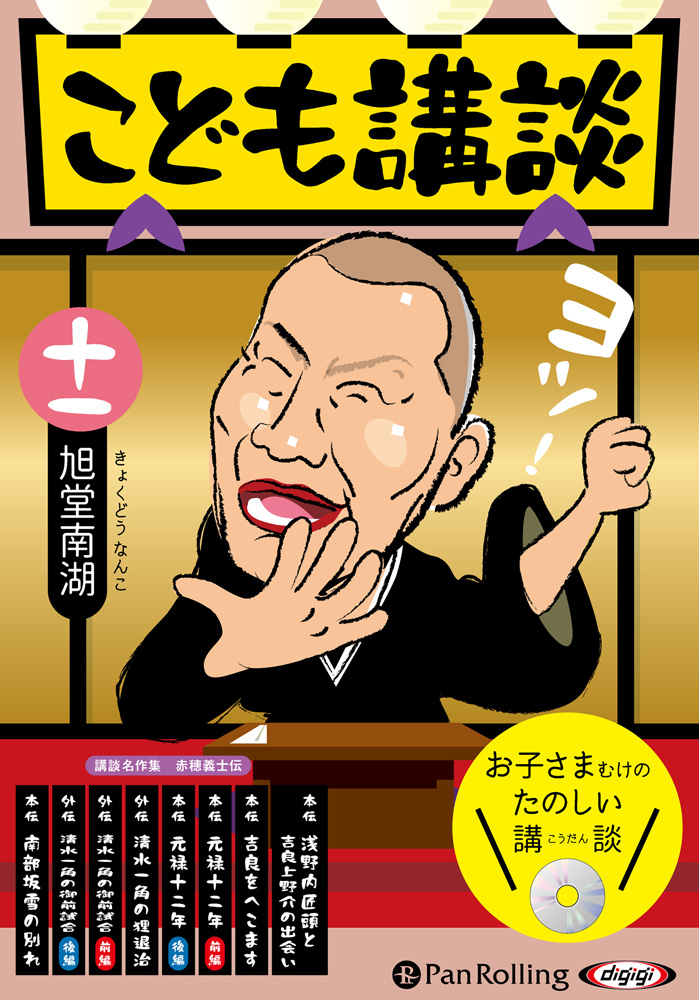

こども講談 十一

お子様向け短めの講談を楽しんでください♪

近頃、注目を浴びているのが日本の伝統話芸「講談」。

子供にもわかりやすい講談の入門編。

不朽の名作「赤穂義士伝」。 「浅野内匠頭と吉良上野介の出会い」から始まり、 「吉良をへこます」という痛快なお話。 討ち入りの二年前、「元禄十二年」。 赤穂義士のライバル「清水一角」。 涙なくしては聞けぬ傑作「南部坂雪の別れ」。

特典として、講談台本PDFがダウンロードできます。

講談を覚えて、声に出して読んでみよう。

これさえあれば、わたしも講談師になれる!!

それでは、はじまり~、はじまり~。(パンパンッ)

<内容紹介>

講談名作集 赤穂義士伝

「本伝 浅野内匠頭と吉良上野介の出会い」(6分)

浅野内匠頭という人は、忠義な家来を持っておられただけあって、家来には非常に情愛の深い方でした。吉良上野介に刃傷を致された件について、短気だという見方もありますが、内匠頭様にとっては許し難い事態であったのです。

そもそも、吉良上野介との遺恨は一朝一夕のものではありませんでした。

「本伝 吉良をへこます」(15分)

吉良の親爺は、何しろ八方に交際を広くしており、どの席にでも顔を出す人物でした。内匠頭のことを面白くないとは思ったが、陰口を叩いたことなどすっかり忘れていました。

その翌々年、霞ヶ関のご本家、松平安芸守様のお屋敷でお茶席開きが催されました。この席には吉良上野介も是非出席せねばならず、内匠頭殿も招待されておりました。

「本伝 元禄十二年 前編」(22分)

京の都からご勅使が江戸へ下向されることとなりました。今年一年、天下太平で、何事もなかったのは、将軍の政治が良いからである。帝のお褒めの言葉を持ちまして、お公家さんがやってくる。これをご勅使と申します。このため、江戸では、ご勅使を将軍への「お使い」として丁重に扱うのが習わしでした。元禄十二年、勅使下向の折から、勅使饗応役を務めたのは、石州津和野(現在の島根県)の城主、亀井能登守でした。

「本伝 元禄十二年 後編」(6分)

亀井能登守は、賄賂が少なかったため、殿中で意地悪をされ、何も教えてもらえない。満座の中で恥をかかされる始末。大名という身分でありながら、この屈辱に耐えられるはずもなく、能登守は顔色を変えて屋敷に戻りました。明日は吉良を切る覚悟…。

「外伝 清水一角の狸退治」(4分)

吉良の付け人、四天王と申しますと、鳥居、小林、和久、清水。これが吉良方を固めておりまして難敵でございます。鳥居理右衛門、小林平八郎、和久半太夫、清水一角。中でも、江戸随一と言われていたのがこの清水一角でございまして…。

「外伝 清水一角の御前試合 前編」(12分)

清水一角は芸州松平安芸守、四十有余万石にお召し抱えということになりました。これは分家の浅野内匠頭が、あの高田馬場の十八番斬りの堀部安兵衛を召し抱えたものですから、本家としては、競争心と申しましょうか、対抗心と申しましょうか。強い剣士を抱えたいというので、江戸一番の清水一角を二百石で召し抱えました。

「外伝 清水一角の御前試合 後編」(16分)

清水一角と堀部安兵衛が御前試合をすることになった。やがて二人が、ご本家様の前へ出て礼をいたします。双方が下がりまして仕度に及ぶ。家来一同にも、見物を許しました。芸州家の家来がドヤドヤと出て参りまして、浅野の家来もこれを見る。広い庭先が、人でいっぱいになる。さあ、どうなる…。

「本伝 南部坂雪の別れ」(19分)

講談で大人気の演目。いよいよ元禄十五年十二月十四日の夜に討ち入りと定まりました。昼の間は、芝高輪泉岳寺において、亡君浅野内匠頭の三回忌お取越しのご法要。それが済むと浪士の面々、親や兄弟にそれとなく別れを告げに、散ってゆきました。赤坂南部坂にある、備後三次の主、浅野式部少輔の屋敷で、内匠頭のご公室、瑤泉院様が寂しき余生を送っております。

| 商品管理番号 | 1859-5778 |

|---|---|

| 価格(税別) | 2,400円 |

| ディスク枚数 | 2枚 |

| 再生時間 | 100分 |

| 発売年 | 2025年5月 |

| 作家 | 旭堂南湖 |

| 発行元/発売元 | でじじ/パンローリング |